19 de Agosto de 2025

La perdita di velocità come metrica per controllare la fatica indotta in diversi approcci di allenamento della forza

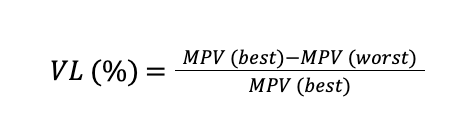

La perdita di velocità (VL) all’interno della serie è stata riconosciuta come un metodo per controllare e quantificare il livello di sforzo indotto durante l’allenamento di forza (RT). Affinché possa fungere da indicatore valido della fatica, l’esecuzione deve essere effettuata con la massima intenzionalità. La formula per calcolarla sarebbe la seguente, considerando il valore di velocità più alto della serie (che di solito corrisponde alla prima ripetizione) e il valore di velocità più basso raggiunto all’interno della serie (che dovrebbe essere l’ultima ripetizione eseguita):

L’uso della VL come indicatore di fatica

L’uso della perdita di velocità (VL) come indicatore della fatica è stato originariamente proposto nello studio di Sanchez-Medina e Gonzalez-Badillo (2011), intitolato “Velocity loss as an indicator of neuromuscular fatigue during resistance training”.

Questo studio ha valutato l’impatto di diversi protocolli di allenamento nello squat completo (SQ) e nella panca piana, rilevando che la VL è un indicatore valido della fatica indotta grazie alla sua forte correlazione con marcatori di fatica come i livelli di lattato e ammoniaca, nonché con marcatori di fatica meccanica come la perdita nel CMJ e la riduzione della prestazione nella V1-Load (carico associato al 60% di 1RM nello squat).

In particolare, per lo squat le correlazioni furono elevate:

- r = 0,97 per il lattato,

- R² = 0,85 per l’ammoniaca,

- r = 0,92 per la perdita nel CMJ,

- r = 0,91 per il calo di prestazione nella V1-Load.

Questo conferma il valore predittivo della VL per la fatica all’interno della serie.

Inoltre, la ricerca di Rodriguez-Rosell et al. (2020) ha dimostrato che una determinata % di VL raggiunta nello squat e nella panca piana corrisponde al numero di ripetizioni completate, sebbene le percentuali varino a seconda dell’esercizio. Ad esempio:

- nello squat, raggiungere circa il 20% VL significa completare circa metà delle ripetizioni possibili,

- nella panca piana, un ~25% VL indica una soglia simile per intensità comprese tra il 50% e l’80% di 1RM.

Questo indica che la VL non solo funge da indicatore di fatica, ma fornisce anche informazioni sulla fatica indotta riflettendo sia le ripetizioni completate che quelle residue.

In questa linea, utilizzando la VL come variabile indipendente per uniformare i livelli di sforzo, lo studio di Pareja-Blanco et al. (2019) ha confrontato la risposta meccanica acuta (CMJ, sprint sui 20 metri (T20) e V1-Load) a diversi livelli di sforzo controllati tramite VL (20% e 40%) con diverse intensità relative (60% e 80% di 1RM) nello squat.

I risultati hanno mostrato che una VL maggiore in una serie ha portato a cali più significativi della prestazione neuromuscolare e a un recupero più lento post-esercizio. In particolare, una VL del 40% a bassa intensità (60% 1RM) ha causato più fatica e un recupero più lento rispetto a una VL del 20% con carichi più alti (80% 1RM).

In sintesi, le evidenze scientifiche supportano l’uso della VL come indicatore affidabile della fatica raggiunta all’interno della serie durante RT. Inoltre, una maggiore fatica indotta causerà: maggior perdita di prestazione associata a un recupero più lento, incremento del danno muscolare post-esercizio, maggiore risposta metabolica dovuta a concentrazioni più elevate di lattato e ammoniaca nel sangue.

COSA È SUCCESSO CON L’USO DELLA VL IN ALTRI METODI DI ALLENAMENTO?

In questa parte, verrà spiegato l’uso della VL come metrica per valutare la fatica utilizzando diversi approcci di allenamento di resistenza (RT), come i cluster set o l’implementazione della restrizione del flusso sanguigno (BFR).

Un cluster set prevede l’inserimento di brevi intervalli di recupero tra piccoli gruppi di ripetizioni, il che aiuta a mantenere i livelli di prestazione durante le sessioni di allenamento di resistenza (Haff et al., 2003). Questo metodo, noto come cluster training, ha guadagnato grande attenzione per la sua efficacia nel ridurre la fatica meccanica e metabolica spesso indotta dall’RT (Jukic et al., 2020). Inoltre, il cluster training può diminuire la fatica meccanica e metabolica acuta post-esercizio e lo stress ormonale (Oliver et al., 2015), con effetti benefici particolarmente evidenti durante l’esercizio stesso.

In questa linea, la risposta meccanica (CMJ, T20 e V1-Load) al 70% di 1RM è stata recentemente confrontata con diverse configurazioni di serie (raggiungendo il 20% di VL in modo tradizionale e con il metodo cluster, così come il 30% e il 40% di VL in modo tradizionale) nell’esercizio dello squat (SQ). I risultati hanno mostrato che i protocolli con un maggiore grado di sforzo indotto hanno portato a una maggiore perdita di prestazione e a un recupero più lento, mentre il protocollo cluster, nonostante comportasse un numero maggiore di ripetizioni, ha generato la stessa fatica post-esercizio al raggiungimento dello stesso valore di VL (20%) rispetto al gruppo tradizionale (Cornejo-Daza et al., 2024).

Pertanto, sembra che se si raggiunge lo stesso livello di sforzo durante una serie, indipendentemente dal metodo utilizzato (tradizionale vs. cluster set), la risposta acuta ottenuta sarà simile nonostante il numero di ripetizioni eseguite.

D’altro canto, un altro approccio innovativo nell’RT riguarda l’inclusione del BFR. L’implementazione dell’esercizio di resistenza con restrizione del flusso sanguigno (BFR-RE) comporta l’applicazione di un manicotto pneumatico gonfiato alla parte superiore degli arti allenati. Questa tecnica riduce il flusso arterioso e occlude completamente il ritorno venoso (Scott et al., 2015). Di conseguenza, si sviluppa un ambiente ipossico localizzato all’interno del tessuto muscolare (Larkin et al., 2012). Questo ambiente ipossico fa sì che il BFR-RT acceleri lo sviluppo della fatica, richiedendo un minore lavoro meccanico per raggiungere un determinato livello di fatica (Kolind et al., 2023).

Un recente studio di Sanchez-Valdepeñas et al. (2024) ha valutato gli effetti acuti di varie soglie di VL durante SQ con BFR su prestazioni di forza, attività neuromuscolare, risposta metabolica e proprietà contrattili del muscolo. I risultati hanno mostrato che l’aumento della VL ha portato a un maggior numero di ripetizioni completate. Tuttavia, questo incremento è stato accompagnato da una riduzione della prestazione meccanica e da alterazioni più significative dell’attività neuromuscolare (misurate tramite RMS e MDF) durante la serie. Nella valutazione post-esercizio, soglie di VL più elevate hanno portato a maggiori compromissioni della prestazione meccanica e delle caratteristiche contrattili del muscolo, insieme a risposte più elevate nei livelli di lattato ematico.

La figura seguente mostra la risposta del lattato post-esercizio dell’articolo menzionato.

Pertanto, anche con l’implementazione del BFR, la VL sarà una variabile critica per determinare la risposta dopo un esercizio di RT.

In sintesi, la VL dovrebbe essere considerata una metrica per monitorare la fatica indotta, anche quando vengono implementati alcuni approcci di allenamento di resistenza, come il cluster training o la restrizione del flusso sanguigno.

RIFERIMENTI

Cornejo-Daza, P. J., Villalba-Fernandez, A., Gonzalez-Badillo, J. J., & Pareja-Blanco, F. (2024). Time Course of Recovery From Different Velocity Loss Thresholds and Set Configurations During Full-Squat Training. J Strength Cond Res, 38(2), 221-227. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004623

Haff, G. G., Whitley, A., McCoy, L. B., O’Bryant, H. S., Kilgore, J. L., Haff, E. E., . . . Stone, M. H. (2003). Effects of different set configurations on barbell velocity and displacement during a clean pull. J Strength Cond Res, 17(1), 95-103. https://doi.org/10.1519/1533-4287(2003)017<0095:eodsco>2.0.co;2

Jukic, I., Ramos, A. G., Helms, E. R., McGuigan, M. R., & Tufano, J. J. (2020). Acute Effects of Cluster and Rest Redistribution Set Structures on Mechanical, Metabolic, and Perceptual Fatigue During and After Resistance Training: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med, 50(12), 2209-2236. https://doi.org/10.1007/s40279-020-01344-2

Kolind, M. I., Gam, S., Phillip, J. G., Pareja-Blanco, F., Olsen, H. B., Gao, Y., . . . Nielsen, J. L. (2023). Effects of low load exercise with and without blood-flow restriction on microvascular oxygenation, muscle excitability and perceived pain. Eur J Sport Sci, 23(4), 542-551. https://doi.org/10.1080/17461391.2022.2039781

Larkin, K. A., Macneil, R. G., Dirain, M., Sandesara, B., Manini, T. M., & Buford, T. W. (2012). Blood flow restriction enhances post-resistance exercise angiogenic gene expression. Med Sci Sports Exerc, 44(11), 2077-2083. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3182625928

Oliver, J. M., Kreutzer, A., Jenke, S., Phillips, M. D., Mitchell, J. B., & Jones, M. T. (2015). Acute response to cluster sets in trained and untrained men. Eur J Appl Physiol, 115(11), 2383-2393. https://doi.org/10.1007/s00421-015-3216-7

Pareja-Blanco, F., Villalba-Fernandez, A., Cornejo-Daza, P. J., Sanchez-Valdepenas, J., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2019). Time Course of Recovery Following Resistance Exercise with Different Loading Magnitudes and Velocity Loss in the Set. Sports (Basel), 7(3). https://doi.org/10.3390/sports7030059

Rodriguez-Rosell, D., Yanez-Garcia, J. M., Sanchez-Medina, L., Mora-Custodio, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2020). Relationship Between Velocity Loss and Repetitions in Reserve in the Bench Press and Back Squat Exercises. J Strength Cond Res, 34(9), 2537-2547. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002881

Sanchez-Medina, L., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2011). Velocity loss as an indicator of neuromuscular fatigue during resistance training. Med Sci Sports Exerc, 43(9), 1725-1734. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318213f880

Sanchez-Valdepeñas, J., Cornejo-Daza, P. J., Rodiles-Guerrero, L., Paez-Maldonado, J. A., Sanchez-Moreno, M., Bachero-Mena, B., . . . Pareja-Blanco, F. (2024). Acute Responses to Different Velocity Loss Thresholds during Squat Exercise with Blood-Flow Restriction in Strength-Trained Men. Sports (Basel), 12(6). https://doi.org/10.3390/sports12060171 Scott, B. R., Loenneke, J. P., Slattery, K. M., & Dascombe, B. J. (2015). Exercise with blood flow restriction: an updated evidence-based approach for enhanced muscular development. Sports Med, 45(3), 313-325. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0288-1