17 de Agosto de 2025

Salti con carico e VBT: applicazione pratica nell’allenamento della potenza negli sport di squadra

Parlare di allenamento basato sulla velocità (VBT) negli sport di squadra suona allettante: prescrizione individualizzata, feedback in tempo reale e monitoraggio oggettivo della fatica e della prestazione. Ma quando si passa alla pratica quotidiana, le cose cambiano. I tempi di allenamento sono cronometrati al minuto, le risorse tecnologiche spesso sono limitate (a volte c’è un solo encoder per tutto il gruppo) e la necessità di semplicità e fluidità operativa spesso impedisce di modellare ogni carico o velocità con la precisione proposta dai manuali. Inoltre, non tutti gli atleti possono essere valutati ogni settimana, né tutte le sessioni consentono di registrare dati. In questo contesto, il VBT può sembrare poco realistico o difficile da mantenere. Tuttavia, se lo si intende come uno strumento flessibile e non come un sistema rigido, può diventare un alleato strategico per sviluppare potenza in compiti chiave, come i salti con carico, senza complicare la struttura dell’allenamento.

Zone di velocità, modelli lineari e una visione funzionale della potenza

Gran parte della letteratura disponibile sul VBT si è concentrata su esercizi tradizionali come lo squat, la panca piana o lo stacco da terra, nei quali sono state definite con chiarezza zone di velocità associate a diverse percentuali di carico e obiettivi di allenamento. Questi intervalli, come la zona da 0,5 a 0,7 m/s per carichi moderati orientati allo sviluppo della potenza, offrono un quadro utile che può essere adattato e applicato come riferimento operativo, anche quando non si dispone di dati individualizzati per ogni atleta. Affidarsi a questi modelli lineari già validati consente di prendere decisioni pratiche senza dover effettuare valutazioni approfondite.

D’altra parte, è importante chiarire cosa intendiamo per “potenza”: sebbene in meccanica sia definita come il prodotto della forza per la velocità, nell’ambito della preparazione fisica il concetto tende ad avere un ancoraggio fenomenologico più funzionale, associato alla capacità di applicare forza in modo esplosivo in contesti sportivi. Questa visione più pragmatica, sebbene meno precisa, risulta efficace per guidare le decisioni in ambienti reali, dove l’importante è provocare una risposta adattativa specifica, piuttosto che misurare con esattezza scientifica ogni variabile.

Seguendo questa logica, appare evidente che la selezione di strumenti che consentano di muovere carichi moderati ad alta velocità, come le varianti del sollevamento olimpico e i gesti balistici come i salti con carico o i lanci per il treno superiore, sia fondamentale per allenare la potenza in modo specifico ed efficace.

Limitazioni nelle extrapolare modelli classici ai gesti balistici

Una delle principali difficoltà nell’applicare il VBT ai gesti balistici, come i salti con carico, è che non esiste un vero 1RM per questo tipo di movimenti. A differenza degli esercizi tradizionali, in cui il carico massimo può essere determinato direttamente o stimato a partire da ripetizioni submassimali, nei gesti esplosivi con fase di volo questo non è fattibile — né utile dal punto di vista metodologico, né sicuro dal punto di vista meccanico.

Per superare questa limitazione, sono stati proposti due approcci pratici che permettono di stimare un “equivalente funzionale” dell’1RM e, di conseguenza, lavorare all’interno di zone di velocità o potenza simili a quelle utilizzate negli esercizi di base.

- Usare come riferimento il gesto di base più simile. Nel caso del salto con carico, si prende solitamente come riferimento lo squat. Ad esempio, se un atleta ha un 1RM di 180 kg nello squat, si potrebbe utilizzare il 50% di tale valore (90 kg) come carico rappresentativo per il lavoro balistico. Questa stima può essere effettuata anche a partire dalla velocità: sapendo che uno squat all’1RM si muove di solito a circa 0,3 m/s di velocità media propulsiva, si può proiettare il 50% a una velocità vicina a 0,8–0,9 m/s.

- Stimare il carico che consente di raggiungere un’altezza di salto compresa tra 10 e 15 cm. Questa proposta, utilizzata da diversi autori in contesti applicati, funziona più come un’euristica pratica che come un modello esatto. La logica è che tale altezza riflette una produzione di potenza prossima al massimo individuale del soggetto per quel compito. È possibile ottenerla in questo modo:

- A partire dal tempo di volo (anche se si tratta di una misura sensibile a errori tecnici e di protocollo).

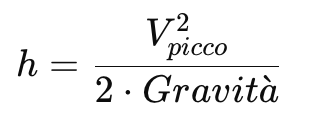

- In modo più preciso, utilizzando un encoder lineare, misurando la velocità di picco e applicando la formula cinematica per stimare l’altezza raggiunta.

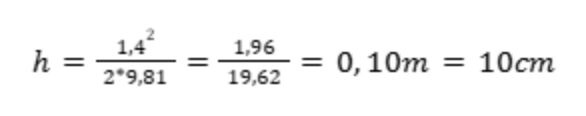

Ad esempio, se un atleta raggiunge una velocità di picco di 1,4 m/s al termine della fase propulsiva, possiamo calcolare l’altezza del salto in questo modo:

Questo rende 1,4 m/s una sorta di “velocità di picco magica” che possiamo utilizzare come punto di riferimento per identificare il carico massimo funzionale in un salto. Se un salto con carico raggiunge tale velocità, è probabile che siamo molto vicini all’1RM balistico per quel gesto.

Questo quadro, sebbene imperfetto, consente una prescrizione ragionevole, sicura ed efficace senza la necessità di testare i massimali né di ricorrere a un’attrezzatura complessa o a un tempo eccessivo, mantenendo la logica del VBT adattata ai gesti esplosivi.

Determinare il carico di potenza: margine di sicurezza e velocità obiettivo

Una volta stabilito un riferimento per l’1RM funzionale nei gesti balistici, come abbiamo visto con la velocità di picco di 1,4 m/s che rappresenta un salto di circa 10 cm, il passo successivo è identificare il carico ottimale per allenare la potenza. La letteratura suggerisce che la zona di massima produzione di potenza meccanica si colloca tra il 60% e l’80% dell’1RM, indipendentemente dall’esercizio utilizzato. Tuttavia, in contesti applicati come l’allenamento negli sport di squadra, lavorare agli estremi di questo intervallo può risultare controproducente: il 60% può essere troppo leggero e generare una bassa tensione; l’80% può avvicinarsi a livelli di fatica elevati o interferire con altri contenuti della seduta.

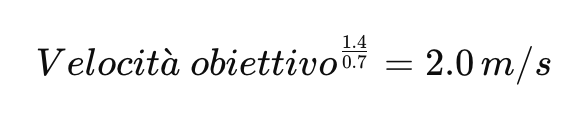

Per questo motivo, una strategia pratica e sicura è ancorarsi al 70% dell’1RM stimato, il che ci consente di rimanere all’interno della zona di potenza con un margine di errore funzionale di ±10%. Poiché nei gesti balistici non misuriamo direttamente l’1RM, utilizziamo la velocità di picco di 1,4 m/s come riferimento stimato del 100%. Seguendo la logica della relazione inversa tra carico e velocità, la velocità corrispondente al 70% dovrebbe essere superiore a 1,4 m/s.

Supponendo una relazione approssimativamente lineare (semplificata per uso pratico), possiamo applicare una proporzione inversa:

Questo significa che, se vogliamo allenarci al 70% dell’“1RM balistico”, dovremmo selezionare un carico che consenta di raggiungere una velocità di picco di circa 2,0 m/s. Questa diventa la nostra velocità target per i salti con carico. Utilizzare la velocità invece del peso assoluto come riferimento permette una prescrizione più precisa, adattata all’atleta o agli atleti e sensibile allo stato neuromuscolare del giorno, individualizzata per ciascuno, in modo semplice e senza necessità di effettuare valutazioni dirette.

Volume, criteri di interruzione e strategie di progressione

Una volta definito il carico di lavoro a partire dalla velocità di picco target, è fondamentale stabilire un criterio chiaro per la dosificazione del volume. A questo proposito, la tabella di Prilepin, ampiamente utilizzata nella pesistica olimpica e nell’allenamento della forza, offre un quadro utile anche per i lavori di potenza con VBT.

Per carichi moderati (~70% dell’1RM), il volume totale raccomandato si colloca tra 18 e 30 ripetizioni per sessione, con 24 come valore medio proposto e riferimento sicuro in contesti collettivi. La strutturazione delle serie può seguire un criterio di qualità: si prescrive un numero target di ripetizioni per serie (ad esempio, 3-5 ripetizioni), ma si applica un’interruzione basata sulla perdita di velocità. Nel nostro esempio, con una velocità target di 2,0 m/s, la serie può essere interrotta quando l’atleta:

- Raggiunge il numero di ripetizioni pianificate, oppure

- La velocità scende sotto 1,8 m/s (perdita del 10%).

Questo assicura che si mantenga sempre l’intenzione esplosiva e si eviti l’accumulo inutile di fatica.

Per strutturare una progressione nel tempo, esistono tre strategie principali:

- Manipolare il volume totale, partendo dal minimo della tabella di Prilepin (18 ripetizioni per sessione) e progredendo gradualmente fino a 30, mantenendo costante la velocità target (~2 m/s) e regolando in caso di segni di affaticamento o alterazioni tecniche.

- Giocare con l’intervallo della zona di potenza, variando il carico (e quindi la velocità target) all’interno dello spettro compreso tra il 60% e l’80% dell’1RM stimato. Ciò equivarrebbe a lavorare con velocità di picco da circa 2,33 m/s (60%) fino a 1,75 m/s (80%). Questa opzione richiede un maggiore controllo e monitoraggio, ma consente di stimolare diversi punti dello spettro della potenza e di aumentare l’intensità mantenendo un volume fisso.

- Il mio approccio preferito: mantenere tutto costante. Si definisce una velocità target chiara (ad esempio, 2,0 m/s), un volume fisso di alta qualità (come 18 ripetizioni totali per sessione), e si lascia che l’atleta progredisca naturalmente nel carico nel corso delle settimane, rispettando sempre il criterio di velocità. Questa progressione “silenziosa” permette al sistema di autoregolarsi: se un atleta inizia a muovere la stessa velocità con un carico maggiore, sappiamo che è migliorato. Si monitora, si registra e si interviene solo si es necesario.

Conclusione: tra scienza e mistica, una soluzione solida

La realtà dell’allenamento negli sport di squadra raramente consente di applicare i modelli scientifici nella loro forma pura. Il tempo, le risorse e la variabilità quotidiana obbligano a prendere decisioni rapide, informate ma realizzabili. In questo articolo abbiamo combinato modelli validati dalla letteratura scientifica con regole euristiche di grande utilità pratica, per costruire un sistema semplice e robusto che permetta di applicare il VBT ai salti con carico in modo preciso, senza la necessità di test complessi o risorse inaccessibili.

Questa è la soluzione ottimale dal punto di vista teorico? Probabilmente no. Ma è una soluzione utile, flessibile, adattabile e sufficientemente precisa per l’ambiente reale delle squadre sportive. Uno strumento che dà priorità alla qualità dello stimolo, alla sicurezza dell’atleta e alla fattibilità operativa. E in contesti in cui l’efficienza è importante quanto la scienza, questo vale molto.