17 de août de 2025

Sauts avec charge et VBT: Application pratique dans l’entraînement de la puissance pour les sports collectifs

Parler d’entraînement basé sur la vitesse (VBT) dans les sports collectifs semble séduisant : prescription individualisée, retour d’information en temps réel et suivi objectif de la fatigue et de la performance. Mais lorsque l’on passe à la pratique quotidienne, les choses changent. Les temps d’entraînement sont chronométrés à la minute, les ressources technologiques sont souvent limitées (parfois un seul encodeur pour tout le groupe), et le besoin de simplicité et de fluidité opérationnelle empêche souvent de modéliser chaque charge ou vitesse avec la précision des manuels. De plus, tous les athlètes ne peuvent pas être évalués chaque semaine, et toutes les séances ne permettent pas d’enregistrer des données. Dans ce contexte, le VBT peut sembler irréaliste ou difficile à maintenir. Cependant, s’il est compris comme un outil flexible et non comme un système rigide, il peut devenir un allié stratégique pour développer la puissance dans des tâches clés, comme les sauts avec charge, sans compliquer la structure de l’entraînement.

Zones de vitesse, modèles linéaires et une vision fonctionnelle de la puissance

Une grande partie de la littérature disponible sur le VBT s’est concentrée sur des exercices traditionnels tels que le squat, le développé couché ou le soulevé de terre, où des zones de vitesse associées à différents pourcentages de charge et objectifs d’entraînement ont été clairement définies. Ces plages, comme la zone de 0,5 à 0,7 m/s pour des charges modérées orientées vers le développement de la puissance, offrent un cadre utile qui peut être adapté et appliqué comme référence opérationnelle, même lorsqu’on ne dispose pas de données individualisées pour chaque athlète. S’appuyer sur ces modèles linéaires déjà validés permet de prendre des décisions pratiques sans avoir à réaliser d’évaluations exhaustives.

Par ailleurs, il est important de préciser ce que l’on entend par puissance: si, en mécanique, elle se définit comme le produit de la force par la vitesse, dans le domaine de la préparation physique, le concept est souvent ancré dans une approche plus fonctionnelle, associée à la capacité d’appliquer la force de manière explosive dans un contexte sportif. Cette vision plus pragmatique, bien que moins précise, est efficace pour guider les décisions dans des environnements réels, où l’important est de provoquer une réponse adaptative spécifique, plutôt que de mesurer avec exactitude chaque variable.

Dans cette logique, il est évident que le choix d’outils permettant de déplacer des charges modérées à grande vitesse, comme les variantes d’haltérophilie et les gestes balistiques tels que les sauts avec charge ou les lancers pour le haut du corps, est essentiel pour entraîner la puissance de manière spécifique et efficace.

Limites de l’extrapolation des modèles classiques aux gestes balistiques

L’une des principales difficultés dans l’application du VBT aux gestes balistiques, comme les sauts avec charge, est qu’il n’existe pas de véritable 1RM pour ce type de mouvement.

Contrairement aux exercices traditionnels, où la charge maximale peut être déterminée directement ou estimée à partir de répétitions sous-maximales, dans les mouvements explosifs avec phase de vol, cela n’est ni faisable, ni méthodologiquement utile, ni mécaniquement sûr.

Pour surmonter cette limitation, deux approches pratiques ont été proposées afin d’estimer un « équivalent fonctionnel » du 1RM, permettant ainsi de travailler dans des zones de vitesse ou de puissance similaires à celles utilisées dans les exercices de base :

- Utiliser comme référence le geste de base le plus proche: Dans le cas du saut avec charge, on prend généralement comme référence le squat. Par exemple, si un athlète a un 1RM de 180 kg au squat, on peut utiliser 50 % de cette valeur (90 kg) comme charge représentative pour le travail balistique. Cette estimation peut également être faite à partir de la vitesse : sachant qu’un squat à 1RM se déplace généralement à environ 0,3 m/s de vitesse moyenne propulsive, on peut projeter 50 % à une vitesse proche de 0,8–0,9 m/s.

- Estimer la charge permettant d’atteindre entre 10 et 15 cm de hauteur de saut: Cette approche, utilisée par plusieurs auteurs dans des contextes appliqués, fonctionne davantage comme une heuristique pratique que comme un modèle exact. La logique est que cette hauteur reflète une production de puissance proche du maximum individuel du sujet pour cette tâche. Méthodes d’estimation de la hauteur:

- À partir du temps de vol (bien que cette mesure soit sensible aux erreurs techniques et de protocole).

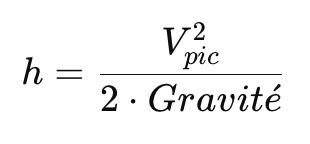

- De manière plus précise, à l’aide d’un encodeur linéaire, en mesurant la vitesse de pic et en appliquant la formule cinématique h=Vpico22*Gravedad pour estimer la hauteur atteinte.

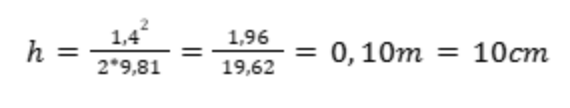

Par exemple, si un athlète atteint une vitesse de pic de 1,4 m/s à la fin de la phase propulsive, on peut calculer la hauteur du saut ainsi:

Cela fait 1,4 m/s une « vitesse de pic magique » que l’on peut utiliser comme point de référence pour identifier la charge maximale fonctionnelle dans un saut. Si un saut chargé atteint cette vitesse, il est probable que l’on soit très proche du 1RM balistique pour ce geste.

Ce cadre, bien qu’imparfait, permet une prescription raisonnable, sûre et efficace, sans avoir besoin de tester les maxima ni de recourir à un matériel complexe ou à un temps excessif, tout en conservant la logique du VBT adaptée aux gestes explosifs.

Déterminer la charge de puissance: marge de sécurité et vitesse cible

Une fois établi un repère pour l’1RM fonctionnel dans les gestes balistiques, comme nous l’avons vu avec la vitesse de pic de 1,4 m/s représentant un saut d’environ 10 cm, l’étape suivante consiste à identifier la charge optimale pour entraîner la puissance.

La littérature suggère que la zone de production maximale de puissance mécanique se situe entre 60 % et 80 % de l’1RM, quel que soit l’exercice.

Cependant, dans les contextes appliqués comme l’entraînement en sports collectifs, travailler aux extrêmes de cette plage peut être contre-productif : 60 % peut être trop léger et générer une faible tension ; 80 % peut induire une fatigue élevée ou interférer avec d’autres contenus de la séance.

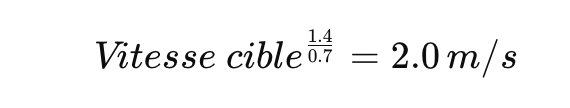

Une stratégie pratique et sûre consiste donc à se baser sur 70 % de l’1RM estimé, ce qui permet de rester dans la zone de puissance avec une marge d’erreur fonctionnelle de ±10 %. Comme dans les gestes balistiques on ne mesure pas directement l’1RM, on utilise la vitesse de pic de 1,4 m/s comme repère estimé pour 100 %. En suivant la logique de la relation inverse entre charge et vitesse, la vitesse correspondant à 70 % doit être supérieure à 1,4 m/s.

En supposant une relation approximativement linéaire (simplifiée pour l’usage pratique), on peut appliquer une règle de trois inverse.

Cela signifie que, si l’on cherche à s’entraîner à 70 % de l’« 1RM balistique », on devrait choisir une charge permettant d’atteindre une vitesse de pic d’environ 2,0 m/s. Celle-ci devient notre vitesse cible pour les sauts avec charge. Utiliser la vitesse plutôt que le poids absolu comme référence permet une prescription plus précise, adaptée à l’athlète et sensible à l’état neuromusculaire du jour, individualisée et simple, sans nécessiter d’évaluation spécifique.

Volume, critères d’arrêt et stratégies de progression

Une fois définie la charge de travail à partir de la vitesse de pic cible, il est essentiel de fixer un critère clair pour doser le volume.

À ce stade, le tableau de Prilepin, largement utilisé en haltérophilie et en force, offre également un cadre utile pour les travaux de puissance avec VBT.

Pour des charges modérées (~70 % de l’1RM), le volume total recommandé se situe entre 18 et 30 répétitions par séance, 24 étant la valeur moyenne proposée et une référence sûre dans les contextes collectifs.

L’organisation des séries peut suivre un critère de qualité : on prescrit un nombre cible de répétitions par série (par exemple 3 à 5), mais on applique un arrêt en fonction de la perte de vitesse. Dans notre exemple, avec une vitesse cible de 2,0 m/s, on peut interrompre la série lorsque l’athlète :

- atteint le nombre de répétitions prévu, ou

- voit sa vitesse chuter en dessous de 1,8 m/s (perte de 10 %).

Cela garantit le maintien d’une intention explosive constante et évite une accumulation inutile de fatigue.

Trois stratégies de progression

- Jouer sur le volume total: partir du minimum du tableau de Prilepin (18 répétitions par séance) et progresser jusqu’à 30, tout en gardant constante la vitesse cible (~2 m/s), en ajustant si des signes de fatigue ou des altérations techniques apparaissent.

- Varier dans la zone de puissance: modifier la charge (et donc la vitesse cible) dans une plage allant de 60 % à 80 % de l’1RM estimé. Cela correspondrait à des vitesses de pic allant d’environ 2,33 m/s (60 %) à 1,75 m/s (80 %). Cette option exige plus de contrôle et de suivi, mais permet de stimuler différents points du spectre de puissance et d’augmenter l’intensité avec un volume fixe.

- Mon approche préférée: tout garder constant. Définir une vitesse cible claire (par exemple 2,0 m/s), un volume fixe de haute qualité (comme 18 répétitions totales par séance), et laisser l’athlète progresser naturellement en charge au fil des semaines, tout en respectant le critère de vitesse. Cette progression « silencieuse » permet au système de s’autoréguler : si un athlète déplace la même vitesse avec une charge plus lourde, c’est qu’il a progressé. On suit, on enregistre et on n’intervient qu’en cas de besoin.

Conclusion: entre science et heuristique, une solution robuste

La réalité de l’entraînement dans les sports collectifs permet rarement d’appliquer les modèles scientifiques dans leur forme pure. Le temps, les ressources et la variabilité quotidienne obligent à prendre des décisions rapides, informées mais réalisables. Dans cet article, nous avons combiné des modèles validés par la littérature scientifique avec des règles heuristiques de grande utilité pratique, afin de construire un système simple et robuste permettant d’appliquer le VBT aux sauts avec charge de manière précise, sans recourir à des tests complexes ni à des moyens inaccessibles.Est-ce la solution optimale d’un point de vue théorique ? Probablement pas.

Mais c’est une solution utile, flexible, adaptable et suffisamment précise pour le contexte réel des équipes sportives. Un outil qui privilégie la qualité du stimulus, la sécurité de l’athlète et la faisabilité opérationnelle. Et dans les contextes où l’efficacité est aussi importante que la science, cela a une grande valeur.